潮の香りが満ちていた。

夜の静寂(しじま)が、聞こえるはずのない胸の鼓動を互いの耳に届けているようだ。

ホテルの中庭をすり抜ける沖縄の夜風は生ぬるくて、まるで温水の中に漬かっているように、あたたかく、やわらかい。

どこからか遠く聞こえてくる潮騒が、夢の中にいるように、現実感を喪わせる。

自分は今、どこにいて、なにをしているのだろう。

不意に、そんな錯覚に陥りそうになる。

「あのな、イインチョ‥‥」

ようやく言葉を発したトウジは、自分が柄にもなく緊張しているのに気付いた。

喉の奥に何かが絡んでいる気がして、空咳をわざとらしく繰り返してみる。

「ン、んんっ‥‥いや、あのな?」

ナニやっとるねん、ワシは。

馬鹿みたいに同じことを繰り返すだけの自分に苛立って、トウジは短く刈り込んだ髪をガシガシかき回した。

その間、目の前のヒカリはじっと俯いていた。

いつも見慣れた制服姿ではない、ラフな普段着。

ノースリーブのワンピースからのぞく肩が、やけになまめかしい。

加えて、入浴のあと、髪を下ろしたままなので、まるで別人のようにも見える。

前髪が顔にかかり、薄暗いことも手伝って、表情は見えない。

身体の前で組み合わせた両手が、何かをこらえるように、微かに震えている。

耳が微かに赤い。

ちらりと、その様子を盗み見たトウジは、その赤さにギョッとなり、あわてて目を逸らした。

やっぱり、エライ怒っとるんちゃうか。

だんだん、自信がなくなってくる。

「さっさと謝ったれ!」と、さっきから頭の中で声が聞こえるのだが、それを遮るもう一つの声とがせめぎ合う。

『もう謝っちゃだめだよ』

く〜〜〜〜っ。

なんでや。

なんで謝ったらアカンのや。

ワシが悪いんやから、許してもらえるまで謝るんが、当たり前ちゃうんか?!

トウジは、まだ分かりかねていた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っっ。

鼻の穴が広がり、肩が力む。

言おうとするのだが、言葉は出てこない。

いや、どう言えばいいのか、何を言えばいいのか分からない。

もともと、考えるのは苦手な性格なのだ。

‥‥うらむで、シンジィ。

視線を上げて、トウジは親友の顔を虚空に描いた。

Episode-19「キスと関西弁」

Good and evil are next-door neighbors.

90

5時間前

「セカンドインパクト、か‥‥」

トウジの呟きに、シンジは物思いから醒めた。

シンジたちは三人とも、畳に寝転がって、部屋の天井を見つめていた。

ケンスケもトウジも、真剣な顔で、今日のことを思い出している。

‥‥はず、だったのだが。

ぐぅ〜っ!

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「ナハハハッ、腹へったのう」

「トウジ‥‥」

「お前ってやつは‥‥」

トウジは、ひょいっと勢い良く起き上がると、あぐらをかいて、膝をパシッと叩いた。

「確かに、身につまされる話やった。

けんど、いつまでも暗い顔しとるのは、ようない。

それは、後ろ向きっちゅうもんや。 せやないか?」

シンジとケンスケは、思わず顔を見合わせた。

「あのジイさんは、ワシらを落ち込ませるために、あんな話をしたんやない。

要は、ワシらが『戦争』や『セカンドインパクト』っちゅう過去をキョウクンにして、どう生きるかっちゅうことや」

それは、単純明快なトウジらしい意見で、彼が言うと、かなりの説得力を有しているように思えた。

‥‥さきほどから鳴っている腹の音さえなければ、だが。

ぽかんとした顔で、目の前の親友を見やって、シンジは呟いた。

「トウジって‥‥すごい」

「いつも、何も考えてないワケじゃなかったんだな」

「ふははははっ、もっとホメんかい!」

調子に乗って、両手を腰に当て、ふんぞり返るトウジ。

ケンスケの賞賛は、実はホメ言葉になっていないのだが、それには気付かない。

シンジは、なんだか肩の力が抜けたようで、思わず笑みをこぼしていた。

「ま、トウジの言うとおりかもな。

この日程には、先生たちの意図を感じるよ」

「意図‥‥って?」

「つまりだなぁ」

キラーン、とメガネを光らせて、ケンスケは人差し指を立てた。

「旅行の初めに、俺たちを殊勝な気分にさせておいて、今後の日程を消化しやすくするわけさ」

「まさか‥‥」

「甘いなぁ、シンジ。

いいか? 修学旅行は、教師と生徒にとってまさに戦い!

生徒側は、いかにして教師を出し抜くかに叡智のすべてを費やす。

教師側は、そうはさせじと、虎視眈々と我々の行動を見張っているのだ。

弱肉強食! この戦い、先に遠慮した方が敗北する。

わかるかね、キミたち?!」

「は、はぁ‥‥」

「‥‥すっかり、その気やな、コイツは」

拳を振り上げて力説するケンスケに、シンジは半ば呆れつつも感心し、トウジは露骨にため息をついた。

「というわけで、俺は明日こそ‥‥いいや、今からでも我が道を行く!

そうさ、明日の最大のイベントは海!

海と言えば水着!

沖縄の太陽の下で輝く肢体が、オレを呼んでいるっ!」

ぐおぉっ、と燃え上がり、カメラの手入れに余念のないケンスケに、同室の二人は思った。

このパワーは、一体、どこから来るのだろう、と。

「しかし、なんやなぁ。なんで沖縄、しかもホテルなのに和室なんや?」

「さ、さぁ‥‥。 でも、僕は和室も好きだけど」

「まぁ、ええけど、な」

2101号室 女子部屋(アスカのグループ)

「む〜‥‥」

荷物を置いたアスカは、ぐるりと部屋の中を眺め回した。

洋間のツインだが、学生向けにエキストラベッドを入れて、トリプルユースになっている。

格調高い‥‥とまではいかないが、十分オシャレな内装に、同室のクラスメート2人はきゃあきゃあ言っている。

ちなみに、この「沖縄ニューグランドホテル」には、修学旅行客向けに、洋間のツインとトリプル、そして和室が提供されている。

数少ないトリプルは熾烈な争奪戦が予想されたことから、部屋割りには、委員長たる洞木ヒカリの発案により、厳正なるくじ引き制が導入された。

アスカがレイやヒカリと別室になったのも、それが理由である。

もっとも、シンジ、トウジ、ケンスケの三人は、くじ引きの結果にも関わらず同室となっている。

ここまでくると、くされ縁以上のものを感じるのは気のせいだろうか。

ツインの中でもグレードが高いと言われるデラックスツインを引き当てたアスカだが、そのベッドの一つに腰を下ろした彼女は、一人不満げであった。

ぼすぼすと、羽毛の入っているような、柔らかい長枕を叩いてみる。

「む〜‥‥」

アスカは腕を組んだ。

口をとんがらせて天井をにらむ。

これでは、ダメではないか。

「‥‥どうかしたの、惣流さん?」

ムズカシイ顔で黙り込んでいるアスカを見かねて、クラスメートの一人が、おずおずと声をかける。

そのずば抜けた容姿と、気位の高さから、なんとなく気軽に声をかけずらい‥‥というのが、これまでのクラス内でのアスカに対するクラスメートの共通認識だった。

「ん?ああ、別になんでもないわ」

同室の二人は、お互い顔を見合わせた。

そして、もう一人の子が、やはりおずおずと口を開く。

「さっきの惣流さんの啖呵‥‥びっくりしたけど、なんかカッコ良かった」

一瞬、なんのことか分からずにきょとんとしたアスカだが、平和祈念資料館でのことだと思い当たり、かーっと赤面する。

「べ、別に‥‥あんなの大したことじゃないわよ」

言って、赤くなった顔を見られまいと、あわててそっぽを向いた。

アスカとしては、褒められて嬉しいどころか、恥ずかしいばかりだ。つい感情的になってしまったことも、自分の発言の子どもっぽさも。

あの老婆に優しく微笑まれたことを思い出して、アスカの頬はますます赤らんだ。

たぶん、あのおばあさんには、当たり前のことだったに違いない。

それを殊更、知ったように非難してしまったようで、気恥ずかしかった。

自分が子供であることを認識させられるのは、アスカにとって屈辱のはずだった。

誰よりも、早く大人になりたいと願う彼女にとって。

だけど、今回、そういう気持ちが湧いてこないのは意外だ。

あれは、孫をたしなめるような、そんな視線だった。

温かく、くすぐったい。

Grossmutter ――――。

それは、馴染みの薄い、不思議な感覚だった。

「ううん、そんなことない。なんていうか、すごくステキだった‥‥」

ねー?と顔を見合わせると、もう一人の少女もうんうんと頷いた。

元々、その容姿に対する羨望、エヴァのパイロットという特殊性、そしてシンジとの仲の良さ、同年代の少女として、あこがれる要素は大いにある。

普段とは異なる、アスカの一面に、親しみやすさを覚えたのかもしれない。

「も、もういいじゃない、そんなの」

ますます肩身の狭くなるアスカに、同室の少女2人は、ぽそぽそと耳打ちし合って、好奇心に満ちた目を向ける。

「ね、惣流さん‥‥?」

「あなたのこと、アスカさんって‥‥呼んでもいい?」

「べ‥‥別にいいけど」

「ほんとっ?」

な、なんなの?

きゃあっ、やったあ!と、手を叩き合ってはしゃぐクラスメートを、アスカは、わずかに引きつった顔で見ていた。

ここに、新たな女の友情が芽生えたようであった。

‥‥多少、妖しい雰囲気はあったが。

大浴場 女湯(レイのグループ)

ザパーン‥‥。

湯船から立ち上がると、まとわりついた湯が華奢な肩を滑り、白い背中を伝って、しなやかな臀部を流れ落ちていく。

新雪のように白い肌がほんのりと赤みを帯び、しっとりと濡れて艶やかさが増す。

ぺたぺたと洗い場へと歩いたレイは、カランの把手を倒して、檜の手桶に熱い湯を溜めていく。

無垢で、それでいてやけになまめかしいレイの背中に、湯船のクラスメートたちは思わず見とれた。

「‥‥あ、綾波さんって、結構、着やせするのね」

同じく洗い場にいた少女が、隣に座る青い髪の少女の胸元を見やって、半ば茫然と呟いた。

「.........?」

レイは何のことだか分からず、こくん、と首を傾げる。

ウエストなんて、あたしより細いくらいなのになー‥‥

自分の胸元を覗き込んで、女生徒ががっくしと肩を落とす横で、レイは無造作に手桶のお湯をかぶった。

ポタポタと湯滴を髪からしたたらせながら、ボディソープのノズルを押して、身体を洗い始める。

「あーっ、私、シャンプー持ってくるの忘れちゃった!」

「ばっかねぇ。まぁ、備え付けのがあるからいいじゃん」

「やぁよ、どこのメーカーのかも分かんないのに。‥‥貸してっ」

「だ、ダメよ。わたしだって自分の分しか持ってきてないもん」

「あきらめて、そこの使ったら?」

「だめだめだめっ、あたしの髪は、植物○語しか受け付けないのよぉ」

「じゃ、売店で買ってくればぁ?」

「‥‥アンタ。このカッコで買いに行けっての?オニッ、あくまっ」

「.........ハイ」

「「「‥‥え?」」」

それまで、かしましい少女三人の蚊帳の外で、黙々と身体を洗っていたはずのレイが、シャンプーを手に立っていた。

「い、いいの?」

「......たくさん、あるから」

レイの手にしているのは、トラベルセットに入っているようなミニサイズのものではなく、ご家庭にあるポンプ式のジャンボサイズだ。

この大ざっぱさは、間違いなくミサトの仕業だろう。

「あ、ありがとう‥‥」

「......リンスも、あるから」

ややひるむ女生徒とは対照的に、相変わらずの無表情で、レイは同じく同サイズのトリートメントを掲げて見せた。

「ど、どうも‥‥」

「イイエ......」

そして、何事もなかったかのように洗い場のいすに腰掛けると、黙々と青い髪を泡立て始めた。

「綾波さんって‥‥」

「案外‥‥」

「優しいっ」

三人は茫然と呟いたが、レイに借りたシャンプーを両手に捧げ持った最後の少女の目は、なぜかキラキラと「をとめチック」な輝きを見せている。

ここにも、新たな女の友情が芽生えたようであった。

‥‥やはり多少、妖しい雰囲気はあったが。

ふたたび2101号室 女子の部屋(アスカのグループ)

「だけど、日本の修学旅行っていったら、和室じゃないの?なんかイメージと違うんだけど」

ベッドに腰掛け、足をぶーらぶーらさせているアスカが、あらためて室内を見回す。

「えー?和室なんてオシャレじゃないじゃん」

「そうそう、この部屋はイイ感じだよね〜。旅行に来たって感じがするし」

同室の少女二人は、異口同音に答える。

「ま、まあ、そうなんだけど‥‥」

アスカは慌てて言いつくろった。

日本人って、どうして床の上で寝られるのかしら。しんじらんない!

と、普段、言ってはばからないアスカには、珍しいことである。

それには、ある深(‥‥くもなんともないかもしれないが)い理由があるのだが‥‥。

「あ、でも、和室もあるって聞いたよ。男子の碇君の部屋とか‥‥」

「(キラーン☆)‥‥それ、ホント?」

「「え、ええ‥‥」」

とたんに、獲物を狙う狩人の表情で、キラキラと目を輝かせるアスカに、同室の少女らは、こくこくと首振り人形のように頷きを繰り返した。

91

15分前

光量を抑えられた常夜灯と、非常口を示す緑色のランプだけが、深夜のホテルの廊下を淡く照らし出している。

人影は、階段の影から首だけをわずかに覗かせると、油断のない仕草で廊下の左右を確認した。

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

客室が左右に並ぶ廊下は、シンと静まりかえっている。

やがて、ほかに人影のないことを確認したその人物は、素早く頭を階段の影に引っ込ませると、懐から通信端末を取り出し、口元へと運ぶ。

小さく、形の良い唇から、低く抑えた声が流れ出した。

「‥‥こちらA。“赤い彗星”のA。

新館2階階段付近の状況はクリアー。どうぞお」

短く通信を送ると、ピッと通話を切って応答を待つ。

まもなく、チャラリロリ〜ン♪と、お気に入りの着信音が鳴り出し、コール1回を待たずして、通話をオンにする。

『‥‥こちら、S』

通信の向こうから聞こえてくるのは、どこか気乗りしない様子の少年の声だ。

「‥‥‥‥」

『‥‥‥‥』

「‥‥‥‥」

『‥‥あ、あの?』

「コードネームを告げよ」

『‥‥‥‥』

「‥‥どうしたのよ」

『い、いや‥‥えっと、こちら、く、“黒い三連星”のS‥‥だけど』

電話の向こうの少年は、恥ずかしそうに「コードネーム」を口にする。

「迅速に状況を報告せよ」

『‥‥現在地は5階エレベーターホール前。グラマー(英文法)のF先生の4階への移動を確認‥‥』

「了解。素早く行動を開始せよ」

『‥‥あっ、ちょっと待ってアスカ』

「‥‥‥‥」

『‥‥アスカ、あの?』

「あんたバカぁ?!名前で呼んでどうすんのよ、コードネームの意味ないでしょうが!」

趣旨をまるっきり理解していないシンジに、人影――――アスカは(さすがに小声で)怒鳴りつけた。

『ご、ごめん。‥‥でもさ。携帯電話なんだから、しゃべる度に、いちいち切らなくてもいいんじゃないかな‥‥』

シンジのもっともなツッコミに、アスカはぐっ‥‥とつまりそうになる。

「ふ、雰囲気よ、雰囲気。わかんないヤツね。‥‥いいから、あんたはさっさと鈴原のバカを連れて来ればいいのよ」

『わ、わかったよ』

ピッ。

「まったく。その場のノリってもんを考えなさいよね」

強引に携帯電話を切って、アスカはぶつぶつと、不機嫌そうに鼻を鳴らした。

チャラリロリ〜ン♪ チャラ‥‥

ピッ。

「こちらA。“赤い彗星”のA。どうぞお」

『......こちら、R。“白い悪魔”のR。......このコードネームは、何?』

電話口から、静かな口調の少女の声が流れ出す。

「知らないわよ。相田の趣味でしょ。‥‥で、そっちはどうなの?」

『現在地は中庭プールサイド。ターゲット......ヒカリさんは、すでに到着しているわ』

「よしよし。鈴原はもう少しでそっちに着くわ」

『了解。......引き続き待機します』

ピッ。

シンジより、ノリがいいと思うのは気のせいかしら‥‥?

口調はいつもと変わらないものの、どこか気に入っているようなレイの声に、アスカは首を傾げた。

「ん。大丈夫みたい。行こう、トウジ」

「‥‥なあ、シンジ」

きょろきょろと、イマイチ頼りない仕草で周囲を見回すと、シンジは後ろから付いてくるトウジを手招きした。

「気持ちはありがたいんやけど‥‥こない大げさにする必要、ないんちゃうか」

時間は午後11時を回っている。

当然、消灯時間は過ぎており、シンジたちは、見回りの教師たちの目を盗んで、部屋を抜け出していた。

「ケンスケ、好きそうだからね。こういうの」

シンジが苦笑混じりに言うと、トウジは半ばうんざりした顔をした。

「あいつはそういうやっちゃ。人の不幸をなんだと思っとるんや」

本気で悩んでいるらしいトウジの姿に、シンジは思わずくすっと笑った。

「まあ、アスカも綾波も、みんな協力してくれてるんだしさ」

「綾波はともかく、惣流のヤツは楽しんどるとしか思えんわ」

「ハハ‥‥」

否定できず、シンジは乾いた笑いを漏らした。

そもそも、こうなった責任の一端はアスカにあるのだ。

「‥‥ま、ええわ。とにかく、自分のまいた種や。自分でケリつけんとな」

「‥‥‥‥」

こういう時、シンジはトウジの強さを感じずにはいられない。

トウジは、決して失敗を他人のせいにして逃げたりはしない。

かつての自分の姿が対照的に思い出されて、シンジは思わず呟いていた。

「強いんだな‥‥トウジは」

「アホ言うな」

すると、トウジは、目をつぶって眉をぐいと寄せ、しかつめらしい表情で唸った。

「‥‥これでも、めっちゃビビっとんのやで」

しわの寄った眉間のそばで、眉毛がぴくぴくとケイレンしている。

その正直な反応が可笑しくて、シンジはふと相好を崩した。

「‥‥行こう。あんまり洞木さんを待たせちゃ悪いし」

「お、おう」

ヒカリの名を聞いたトウジは、なんとも形容しがたい表情をして、とたんに自信がなさそうになった。

「もたもたしてると、先生たちに見つかっちゃうしね」

「よ、ヨッシャ。行ったるわい!」

半ばやけくそのように、トウジはずんずんと歩き出した。

『こちらはヘッドクォーター。“蒼い巨星”のK。戦況はどうかね』

携帯電話の向こうから聞こえてくるのは、威厳のある(ように低く作った)声だ。

携帯を耳に当てたまま、アスカは投げやりな表情になった。

「‥‥今んとこ、上手くいってるわよ。それより相田」

『相田ではない!“蒼い巨星”のKだっ、そう呼び賜え』

「‥‥どうでもいいけど、そのセンスのないコードネーム、何とかならないの、アンタ」

すっかりなりきっているケンスケの声に頭痛を感じて、アスカはこめかみに指を当てた。

『センスがないとは何だ!これは、20世紀で最も尊敬を受けた軍人のあだ名だぞ?!

戦場に命を賭け、義のために死す。

おおっ、なんという気高き軍人魂であることよ‥‥!!』

だんだん熱を帯びてくる声に、アスカは、うるさそうに受話器を耳から離す。

「あーはいはい。一生やってなさいっての。あたしは先行くわよ」

『お、おい、ちょっと待‥‥』

ピッ。

なおも、『ザクとは違うのだよ』とかなんとか、意味不明なことを呟いて悦に入っているケンスケを完全に無視して、アスカは一方的に電話を切った。

「まったく、あのミリタリーオタクが‥‥」

呟きかけて、アスカはハッと身を固くする。

慌てて柱の影に隠れると、近づいてくる足音をやりすごす。

ご丁寧にも、懐中電灯持参のその人物は、第壱中学校・化学教師。通称、チョモランマ。

セカンドインパクトを経ても、なお世界一の険を誇る名峰の頂きに積もる雪のごとく、頭頂部に冬の訪れを感じる小太りのオヤジ(アスカ・談)である。

哀愁漂うあだ名を持つ化学教師は、柱の影に身を潜めているアスカにはまったく気付かずに、廊下を歩いていった。

「ふう‥‥驚かせんじゃないわよ、まったく」

完全に人の気配が消えたのを見計らって、アスカは軽く吐息した。

ピッ。

トゥルルルル〜‥‥ガチャッ。

「ちょっと、情報古いわよ。今、目の前をチョモランマが歩いていったじゃないの」

そして、携帯電話を取りだして、いずこへともなくコールすると、電話口に向かって文句を言う。

『ごめんごめん、1階東側のチェック漏れだわ』

電話の相手は、悪びれる様子もなく、「情報サンキュ」と言って電話を切った。

‥‥まったくの余談ではあるが、第壱中の修学旅行には非公式ながら、「修学旅行脱走委員会」とかいう生徒たちの秘密組織があるらしい。

各クラスの代表何名かと、運動部の有志によって極秘裏に組織されたそれは、いわば「宿舎夜間脱走」の互助活動を行う。

本部となる一室には、十人からが詰め、携帯電話や直接報告でホテル内各所と連絡を取り合い、情報収集・情報提供を一手に担うのである。

かくして、2−Aからは、ケンスケがその一員として名を連ねているというわけであった。

突然の使徒襲来で疎開者が増えたって聞いたけど、こ〜んな「伝統」が連綿と受け継がれているあたり、この学校、案外侮れないわね。

ふーむ、と唸って携帯電話を懐に入れかけたアスカは、突然、後ろから肩を掴まれた。

「!!」

思わず、飛び上がるほど驚いて、アスカは悲鳴を上げそうになる。

気配はまるで感じなかった。

幼時から戦闘訓練を積んでいる彼女の後ろを取れる人物など、そうはいないだろう。

「よ。楽しそうなことやってるな、アスカ」

「か‥‥加持さん?!」

Yシャツをラフに着こなした無精髭の男は、腰に両手を当てて、にこにこと、いつもの笑みを浮かべた。

「あの、その、これは、その」

泡を食って、しどろもどろになる少女を面白そうに見やって、加持はあごをなで回した。

「ちょっとばかし部屋を抜け出すのは構わんが、ホテルの外には出ないように頼むよ。

こわ〜い黒服のお兄さんたちが見張ってるぞ」

「‥‥‥‥」

加持には、何をしているのかすっかりばれているようだ。

からかうような口調に、アスカはふくれっ面をしてそっぽを向いた。

子どもっぽいいたずらを見られたようで、きまりが悪かったし、そういうところを彼に見られたことが恥ずかしかったのだ。

アスカは、ふてくされる振りをしながら、加持の顔を覗き見た。

こうして、加持と二人になるのは、実に久しぶりの気がする。

そう思うと、しばらく忘れていた感情が頭をもたげてきた。

加持は、ドイツ時代、アスカの周囲で唯一、「自分が敵わない」と認めることのできる「大人の男性」だった。

『あたしが好きなのは、加持さんだけ!』

それは、憧れからくる狭窄な思いこみに近いものだと、最近、なんとなく気付いた。

半ば、やけくそのような、一方的な想いは変化している。

しかし、少し冷静に一歩下がってみたところで、アスカにとって、加持はやはり魅力的な男性であることに変わりはなかった。

その笑顔の下にあるものは底が知れず、ミステリアスな深みと渋みを持つ。

頼れる懐の深さがある。

それは、同世代の有象無象の男子たちなんかとは、比べ物にならない。

やっぱりあたし、加持さんが好きだな。

そう思うから、ミサトに嫉妬する。

同じ家に暮らしながら、レイほどミサトに対して心を許せないのは、そこに原因があった。

「加持さん‥‥‥‥ミサトとは、付き合ってるんですか?」

ふと気付くと、そんな質問を口にしていた。

加持が何か他愛もないことを喋っていたようだが、聞いていなかったので、それは唐突に聞こえただろう。

「ずいぶん、また唐突だな」

加持は、わずかに探るような目で、アスカを見た。

アスカは上目遣いにその視線を受け止め、加持が答えるのを待っている。

「前に言わなかったっけ?俺はフラレの身でね」

それは、アスカの期待した答えではなかった。

「‥‥葛城には聞くなよ。きっと、むきになって怒るからな、アイツは」

ハハハッと笑う加持に、アスカの眉間にしわが寄る。

「‥‥今でも好きなんでしょ、ミサトのこと?」

今度はさらにストレートに。

曖昧な答えを許さないようにと、問い掛ける。

断定口調でありながら、アスカの心の中はまったく正反対だった。

否定してほしい。

鼓動がドキドキと大きくなる。

しかし、実際に加持とアスカでは、役者が違った。

それは、人生経験の差だろう。

加持は、不思議な笑みを浮かべた。

「さて‥‥どうかな。そうかもしれないなぁ」

韜晦するような加持の答えに、アスカはもちろん不満げだった。

眉間のしわが、一層深くなる。

「もう、いいですっ」

アスカはくるっと加持に背を向けると、足早にその場を後にした。

子ども扱いされのだと思った。

加持はぽりぽりと後ろ頭をかきながら、肩を怒らせて歩み去る少女の後ろ姿を見送った。

子ども扱いしたわけではない。

ミサトと自分の間に進展はないし、「今でも好きか」という問いへの答えも、正直な気持ちだった。

あの頃は、自分もミサトも若く、好きとか嫌いとかいう感情は複雑なものではなかった。

あれからもう、8年経つ‥‥。

あのころの想いが、今も同じであるかと問われれば、加持自身にも判然としなかった。

だがもし、よりを戻したいかと問われたなら、イエスと答えただろう。

それが、アスカの求める答えとは思えなかったが。

彼女の「気持ち」は、来日前のオーバー・ザ・レインボウの甲板で聞いている。

だが、その時とは、アスカの想いに微妙な変化が生じていることに、加持は気付いていた。

あの頃のアスカならば、今のような聞き方は決してすまい。‥‥今のような去り方も。

「やれやれ‥‥」

最後についたため息は、だから、むしろシンジに向けられたものだったかもしれない。

92

4時間半前

そもそも、事のはじまりは、アスカの男子部屋襲来だった。

ケンスケがカメラの手入れに余念がない横で、シンジが部屋に備え付けのきゅうすで、かいがいしくお茶を煎れている。

トウジはというと、さて、そろそろ風呂の時間やなと、スポーツバッグの中からトラベルセットやらタオルやらを取り出している。

食事前までのリラックスタイム。

‥‥だがしかし、静寂の時というのは、えてして、破られるために存在するのである。

「おっじゃまするわよ!」

部屋のドアが、予告なしに勢い良く開くと、そこには、レイを連れた制服姿のアスカが仁王立ちしていた。

「あれ、どうしたのアスカ?」

「げ‥‥惣流」

シンジは緑茶の入った湯飲みを手にしたまま、きょとんと2人の少女を見上げる。

一方のトウジは、タオルを首に引っかけて、露骨に嫌そうな顔をした。

アスカが自分の方からやってきて、良いことがあった試しがないことを知っているからだ。

ケンスケは、2人が入ってきたことに気付いているのかいないのか、カメラのお手入れを続行中。ただし、メガネがきらりと光っている。

「へぇ〜、どれどれ? あっ、やっぱり和室じゃん」

アスカは、男どもの声を無視すると、ずかずかと部屋に上がり込んで、きょろきょろと室内を見回した。

妙にうきうきしている。

その姿は、えさのある部屋に入ってきて、「どこかな、どこかな?」とふんふん鼻を鳴らす犬みたいである。

「......お邪魔するわ」

「‥‥どうしたの、綾波?」

妙に上機嫌な少女を訝って問い掛けるシンジに、レイは無言のままアスカを見た。

どうも、理由も言わずに連れてこられたようだ。

よく見ると、レイは濡れ髪のままである。風呂上がりをアスカに捕まったらしい。

彼女は、めったにドライヤーを使わない。

うなじに張り付いた水色の髪が、やけに色っぽかった。

アスカの方は、まだ入浴前らしい。

グループごとに風呂の時間が割り振られており、アスカのグループは、まだしばらく後だった。

「なんか、男臭いわね?」

「え、そ、そうかな?」

「うぇ、男臭ぁ〜い」

勝手なことを言っては、鼻をつまんで顔をしかめてみせるアスカ。

シンジは、思わず自分のシャツの袖に鼻を近づけて、匂いを嗅いでみたりする。

「ほっとけ! ヒトの部屋にケチつけに来たんかい、オノレは」

「ま、まぁまぁ、トウジ」

「何しにきたんや。用がないなら、さっさと帰りや」

「フン、用があるから来たんじゃないの。 用がなかったら、あんたたちの部屋なんて、わざわざ来ないわよ」

「なんやとうっ?!」

トウジは頭から蒸気を吹き上げるが、アスカは涼しい顔で鼻を鳴らしたりして、まったく相手にせず、室内を見回している。

「あれ?‥‥あら?」

室内を一通り見回したアスカは、首をかしげる。

「‥‥なに探してるのさ、アスカ?」

「ちょっとシンジ、あれがないじゃないの」

「あれ‥‥?あれって?」

「あれよ、あれ。 まくら!」

まくら‥‥?

シンジは首を傾げた。

アスカの言うことは、時々、よくわからない。

「まくらだったら、押入れの中にあると思うけど‥‥」

「押入れ?ああ、これね」

どげしっ

「ぐぇっ」

ガシャッ

アスカは、押入れの前に鎮座してカメラの手入れをしていたケンスケを蹴飛ばして、意気揚々と引き戸を開けた。

実は、風呂上がりのレイのシャッターチャンスを密かにうかがっていたりしたのである。

「おわあっ、お、オレのカメラが‥‥傷っ、レ、レンズは無事かっ?!」

横で、カメラを畳に落とした不幸な少年が取り乱しているようだが、とりあえず置くとして。

あった、あった!と目を輝かせているアスカを横目で見て、トウジはシンジに呟いた。

「一体、なにしに来たんや、アイツ」

「さあ‥‥」

でも、なんとなく嫌な予感のするシンジである。

「よーし、これで準備はオッケーね」

ぽぽい、ぽいと、まくらや果ては掛け布団まで引っ張り出して、ニンマリと笑うアスカ。

「アスカ‥‥? なにする気?」

「ふっふっふ、決まってんでしょ。

修学旅行に来たら、アレよ!

そう‥‥

『電気を消した部屋の中で、どちらかがノックアウトするまで大量のまくらを投げつけ合う』

っていう日本の伝統芸、その名も『真っ暗投げ』!!くうっ、燃えるわ!」 (※注)

ぐぐぃっ、と拳を握りしめて力説するアスカ。

バックに炎が踊っていたりなんかする。

「あらへんわっ、そんな無法な伝統芸!」

「アスカ、違う。それ、絶対間違ってるよ‥‥」

トウジは力いっぱいツッコミを入れ、シンジは疲れ切ったように、がっくりと肩を落とした。

「え〜‥‥違うのぉっ?!」

どうやら、やる気満々だったようで、この世の終わりのように、がっくりした顔になるアスカ。

かなり、楽しみにしていたらしい。

「アスカ‥‥だれに聞いたの、それ」

聞くまでもないような気がしたが、めまいを覚えたような顔でシンジは聞いた。

「ミサトだけど‥‥?」

「‥‥だと思った」

シンジは、カクンと、擬音が聞こえてきそうな勢いで頭を垂れた。

「ちぇ〜‥‥せっかくまくらのある部屋見つけたのにぃ」

そのためだけに、僕たちの部屋に来たのか‥‥。

シンジは呆れる以上に戦慄を覚えていた。

「馬鹿だなあ、惣流。それ言うなら、『まくら投げ』だろ?」

「わっ、アホ、そんなこと言うたら‥‥!」

そこへ、カメラが無事だったことに安心したケンスケが、あきれ顔で訂正を入れる。

慌てて止めに入ったトウジだが、間に合わず‥‥

ニンマリ。

「なぁんだ‥‥やっぱり投げるんじゃない」

この後の展開が読めてしまったシンジは、しまった!と思ったが、もう遅い。

ぽい。

‥‥ぽふっ。

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

アスカの放ったまくらを反射的に受け取ってしまうシンジ。

手の中のまくらは、結構かたい。

羽毛などではなく、ちゃんともみがらが入ってそうな固さだ。

「‥‥あの、アスカ。念のため聞くけど、どうする気?」

これが直撃したら、痛いだろうなぁ‥‥と思いつつ、おそるおそるアスカの顔色をうかがう。

‥‥アスカは、レイにまくらを手渡しているところだった。

「決まってんでしょ。投げるのよ!」

あああっ、やっぱりそうなるのか!と頭を抱えたくなるのをこらえ、

「で、でもさ。ここ障子もあるし、もし穴あけたりしたら、ホテルに迷惑かけるし。

先生たちに見つかったらマズイよ‥‥」

と、常識論を展開してみるのだが、もちろん、天下の惣流アスカ・ラングレー嬢にそんなものが通用するはずはなかった。

「こっちはレイとあたし。そっちは三人でいいわ」

「おもしろそうじゃん」

「け、ケンスケ!」

こういうイベントの好きそうなケンスケが、まくらを一つ持って立ち上がる。

普段、サバゲーで鍛えた血が騒ぐのだろうか。

「‥‥で。何賭ける?」

「分かってんじゃないの、相田。‥‥明日の昼食代ってのはどう?」

「のった。ふっふ‥‥相手にとって不足はない」

「返り討ちにしてやるわ」

「.........」<何が起こるのか分からず、手元のまくらを見ている

「はぁ‥‥」<状況に流されつつ、半ばあきらめている

と、その時、トウジがタオルでばしっと肩を叩いて立ち上がった。

「ハッ!アホらし。

そない子どものお遊び、つきあっとれんわ。ワシは風呂行ってくるさかい、勝手にやっとれや」

「ほほぉぉぅ‥‥」

その言い草が、たいそう気に入らなかったらしい。

アスカの目が、すいっと細くなる。

「うりゃ」

べし。

トウジの後ろあたまに、まくらを投げつけるアスカ。

「‥‥‥‥」

トウジは反応を示さない。

「(ガマンや。ここでノッたら負けや)」

すたすたと歩き出す。

「そりゃ」

べし。

「(このくらい、なんでもあらへん。そうや、ワシは風呂へ行くんや)」

すたすた。

「てりゃ」

べし。

「‥‥‥‥」

「どりゃ」

べし。

「‥‥‥‥」

無言のまま足の止まったトウジに、アスカはまくらを拾っては投げ、拾っては投げ。

あわわわ‥‥と青くなるシンジとケンスケの目の前で、さらにアスカはレイに目配せする。

「......投げればいいの?」

ちら......。

「.........」

ぶんっ。

どげしっ。

「っへごっ‥‥?!」

見かけによらないレイの剛速球がトウジのどたまをクリーンヒットする。なかなかのコントロールである。

思わず前のめりになるトウジ。

‥‥レイは手加減というものを教えられていなかった。

やるじゃないと、にゅっと親指を立ててみせるアスカ。

「(が、ガマンや、ガマン‥‥)」

「うりゃ」

「.........」

べしっ。

どげしっ。

「(ガマン‥‥)」

「うりゃ!」

「.........」

どばしっ。

どげしっ。

「‥‥‥‥」

「うりゃ!」

「.........」<だんだん楽しくなってきたらしい

どばしぃっ。

どげしぃっ。

「ふ‥‥」

どばしぃっ。

どげしぃっ。

「ふっふっふっふ‥‥」

どばしぃっ。<しつこい

沈黙の内に数十発を受けていたトウジの肩が小さく震え出し、そしてついに、

「ふははははぁっ‥‥面白いやないか?!

『ナニワの枕投げキング』と呼ばれたワシが、本当のまくら投げっちゅーもンを見せたるわっ!」

すっかり血走った目で、ぐわばっと振り返ったトウジは、飛んできたまくらをむんずとキャッチした。

「ああっ、トウジまで‥‥っ!」

「やっとその気になったみたいね!じゃあ始めましょうか?」

「やらいでかっ」

‥‥もしも、先ほどケンスケが述べたような意図が教師側にあったとしたら、その思惑は大外れだったといえよう。

今日、平和祈念資料館であったことはなんだったんだろう‥‥。

人生って、しょっぱい涙の味がするんだな‥‥。

頭上を銃弾のように飛び交い始めたまくらの雨あられをうずくまって回避しながら、シンジは人生の意味について哲学していた。

ちょうどそのころ、2−Aのクラス委員長、洞木ヒカリは、シンジたちの部屋に向かっていた。

男子風呂のタイムテーブルで、先に入るはずのシンジたちのグループが、まだ来ていないという苦情を受けたのである。

「先に入っていいか」というクラスの男子をなだめすかして、自分が呼んでくるからと、ヒカリは部屋を出た。

「もうっ、鈴原たち、何やってんのかしら!」

肩を怒らせ、額に青筋を浮かび上がらせながら、ヒカリは靴音で「委員長怒りの行進曲」を廊下に刻む。

「しっかり者の碇君も一緒のはずなのに‥‥」

と、一瞬、疑問を浮かべるヒカリだが、

「きっと、また鈴原がバカなことして遅れてるんだわ!」

‥‥結局、トウジのせいになるらしい。

「まったくもう、鈴原ったら、いつもいつも‥‥」

そうして、トウジに対する愚痴を三十ほども頭の中で並べ立てた後、ヒカリはふと、手の中の感触に気付いた。

‥‥そこには、黒と白の縦ジマの野球帽。

昼間、トウジが貸してくれたものだった。

「‥‥‥‥‥」

実は、いつ、どうやって、どんな顔で返したらいいのかと途方に暮れていたので、今回の苦情は渡りに船だったのだ。

トウジたちの部屋を訪れるオフィシャルな口実ができたのだから。

『‥‥これ、良かったら貸したるワ』

‥‥べ、別に、鈴原は特別な意味があって、貸してくれたんじゃないものね。

私が具合悪そうにしてたから‥‥ただ、それだけよね。

‥‥‥‥。

「‥‥‥‥やっぱり、ちゃんと洗って返そうかな」

だが、そうすると修学旅行の間中、借りっぱなしということになる。

洗濯機など無論ないし、手洗いしてもヘタに干すと形くずれするかもしれないし‥‥。

ヒカリは、いつの間にか自分が立ち止まっていることにも気付かず、悩み始めた。

そのころ、シンジたちの男部屋では‥‥。

戦線は膠着状態に陥っていた。

トウジの剛腕を見越して、アスカはレイを連れて、早々に続きの間に立てこもった。

その際、障子を半分だけ閉めて、まくらの飛び来るコースを限定する。

これでは、(危なくて)うかつにまくらが投げられない。

焦れた男陣は、相田ケンスケ軍曹が決死の匍匐前進による敵陣への直接攻撃を試みたのだが、バリケード代わりに築かれたちゃぶ台の上から放たれる、レイの正確無比なまくらコントロールの前に、あえなく撃沈。

今は、部屋の中央に無秩序に敷き詰められた布団の川の上で、無惨な屍をさらしていた。

(これにより、相田ケンスケ氏は二階級特進で准尉となった‥‥が、それはどうでもいい)

仕方なく、鈴原曹長は、シンジ二等兵とともに持久戦の構えを見せた。

アスカに無駄ダマを投げさせ、まくらの数が揃ったところで、一気に総攻撃にうって出ようというのである。

しかし、敵もさるもの。

先ほどから、シンジたちの手数が減っていることは分かっていた。

「フン‥‥甘いわよ、鈴原」

アスカはニヤリと笑うと、レイを手招きした。

そして、耳元で何事かをぼそぼそと囁く。(ふんふん‥‥レイの髪、シャンプーのいい匂いがするわね。あたしも後で入ろうっと)

「......了解」

レイは、相変わらずの無表情で、横にしたちゃぶ台の上から顔半分をのぞかせると、敵陣の様子をうかがう。

そして、まくらが飛んでこないのを確認すると、ターゲットをロック・オン。

「.........」

ぶんっ。

抜く手も見せずに閃いたレイの右腕から放たれた剛速球が、部屋の入り口付近にある電灯のスイッチに、狙い違わず命中した。

パチッ。

「......命中確認。作戦成功」

「ナイス、レイ」

「うわっ、真っ暗だ!」

「ぬおっ‥‥見えへん。 汚いで、惣流!」

敵陣で混乱の声が上がる。

ふっ‥‥思うつぼね。

「ハハン。戦いに卑怯も汚いもないわっ」

「な、なんてヤツや‥‥!」

だが、大いばりのアスカ自身、自分も相手が見えないということに、まだ気付いていなかった。

こうして、当初のアスカの望み通り(?)、戦いは「第一回・真っ暗投げ合戦」へと移行したのであった。

「(くっ‥‥こうなったら、うかつに動けへん。

ここは‥‥)」

トウジは、座椅子の陰でできるだけ身を低くしながら、シンジを手招きした。

何しろ、大きな声を出そうものなら、

「......そこ」

とか言って、ぶんっ、とまくらが唸りを上げて飛んでくるのだ。

レイは、この暗闇を苦にしないらしく(気配でも読めるのだろうか‥‥)、戦況は圧倒的に不利。

「シンジ‥‥こうなったら、手は一つしかないで(ぼそぼそ)」

「な、なに、トウジ?(ぼそぼそ)」

「‥‥シンジ。ワシは電灯のスイッチを付けにいく(ぼそぼそ)」

「と、トウジ…(ぼそぼそ)」

「生きては帰れんかもしれへんな。くっ‥‥(鼻をすする)」

「そんな‥‥(つられて涙目)」

「‥‥だからな、シンジ。頼みがあるんや(ぼそぼそ)」

「う、うん(ぼそぼそ)」

「その間、敵の注意をひきつけてくれ(どきっぱり)」

「うん‥‥‥‥え゛っ?!」

一瞬、死地へと赴く戦士の悲愴な決意にしんみりしかけたのだが、トウジの言わんとしていることに気づき、顔にタテ線を引くシンジ。

「い、いやだよ!それって、僕におとりになれってことじゃないかっ!」

憤慨したシンジは、思わず大声を上げてしまう。

「......そこ」

ぶんっ。

どかっ、どかっ、どかっ、どげしっ

「うわあっ!、いたっ、いたたっ、いたい、いたいってば綾波!」

「(くっ‥‥お前の死は、決して無駄にはしないで、シンジ!)」

予定通り、シンジが集中砲火を浴びている隙に(策士)、トウジは部屋の入り口へとダッシュする。

だが、しかし‥‥。

「かかったわね、鈴原!!」

アスカの方が一枚上手だったようだ。

レイのホーミングまくら攻撃に敵の意識を向けさせておいて、アスカ自身は陣を抜けて、トウジが電灯スイッチを狙ってくるのを待ちかまえていたのである。

「し、しまったぁっ!」

絶望に頭上を振り仰いだトウジの目の前に、悪魔的なシルエットで、アスカの必殺「かけ布団攻撃」が迫るっ!!

あやうし、トウジ!

このまま、恐怖のふとん蒸しの餌食になってしまうのかっ?!

「やっぱり、返しておいた方がいいわよね‥‥。明日からも、帽子は必要だろうし」

悩んだ挙げ句、やはり帽子を返そうと決めたヒカリ。

しかし、新たな悩みが持ち上がっていた。

「ありがとう‥‥だよね、やっぱり。うん」

‥‥とっても助かっちゃったわ。

ううん、

‥‥心配してくれて、ありがとう。

とか‥‥

ああ‥‥でも、きっとそんな風に言えない。

帽子を手に、一人、顔を赤くしたり、思い詰めた表情でぶつぶつ呟いていたヒカリは、いつの間にかシンジたちの部屋の前まで来ていた。

ああ‥‥もう着いちゃった。どうしよう‥‥。

お、落ち着いて‥‥。

すー‥‥はー‥‥。

‥‥‥‥‥‥。

う、うん。

いつもみたいに、けんか腰にならないようにしなくっちゃ。

まずは、お風呂のこと聞いて‥‥。

どったん、ばたん、がたがたっ

‥‥‥‥?

何の音かしら。なんだか騒がしいわ。

思わず、ノックの手を止めて、耳をすますヒカリ。

『しまったぁっ!! おわあっ』

それが、トウジの声だと分かるや否や、ヒカリの頭は委員長モードに切り替わっていた。

また、あのバカトウジったら!

ガチャッ

「ちょっと、何騒いでる‥‥!?」

‥‥目の前に、トウジの顔があった。

誰かの怒鳴り声とともに、真っ暗闇の室内に、急に光が入ってきた。

アスカが、そのまぶしさに、思わず布団をつかんでいる手を離す。

その布団が、トウジにかぶさる。

トウジは、明るくなったり、暗くなったりの急展開についていけず、足下の死体(ケンスケのこと)につまづいて、前につんのめる。

「むおっ、とっととととっ‥‥!」

「えっ?!きゃっ‥‥」

「おわっ‥‥?!」

‥‥目の前に、ヒカリの顔があった。

どっしーん!

どたんっ!

‥‥バタン!

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

さて。

修学旅行には、お約束というものが付きものである。

そして、それは大抵、起こるべくして起こるのである。

当人たちが望むと望まざるとに関わらず…。

ヒカリが部屋に入った途端、誰かにぶつかられた拍子にドアは閉まり、再び室内は暗闇に閉ざされていた。

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

パチン。

パッ‥‥。

暗闇を苦にしないレイが、冷静に電灯のスイッチを戻し‥‥。

室内灯の明かりに浮かび上がった入り口付近。

布団まみれになったトウジ‥‥‥‥‥‥‥‥と、ヒカリ。

時間が止まっていた。

互いに、茫然とした顔を見合わせ合ったまま‥‥。

ただ、唇にわずかに残った感触が、

じんじんと、次第に熱さを帯びてくるのだけを、感じていた。

CG Works がっちゃさん

93

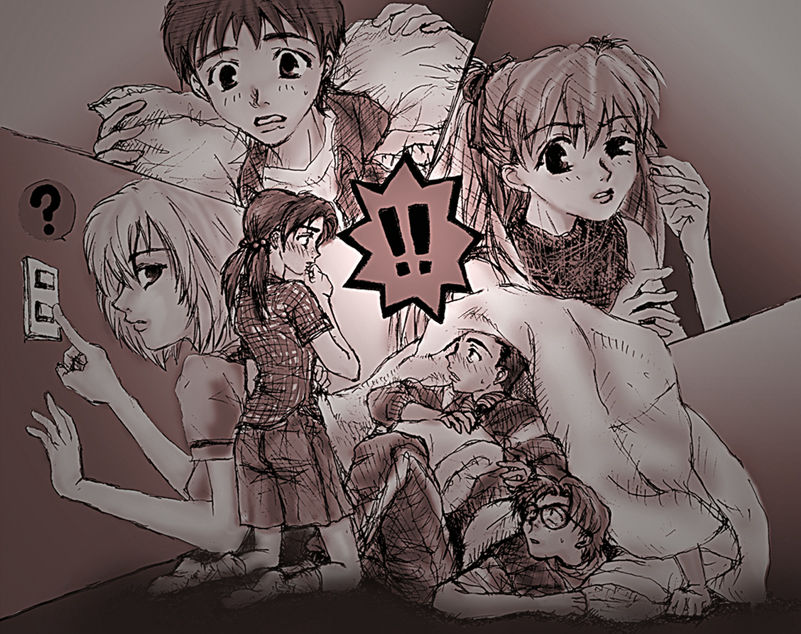

(事件経過)

18:38’10 部屋のドアが開く。

18:38’11 アスカの投げた掛け布団が鈴原君に命中。

18:38’15 轟音。

18:38’25 部屋の照明、再点灯。

18:38’26 ヒカリさんと鈴原君、一次的接触が発覚。

18:39’02 ヒカリさん、再起動。

18:39’10 ヒカリさん、部屋を離脱。

18:40’00 鈴原君、再起動。

18:40’03 鈴原君、部屋を出ようとするも、入り口で転倒。

18:40’10 鈴原君、ヒカリさんを追跡。

(綾波レイの記憶より)

「い、いま‥‥」

それが、誰の呟きだったか判然としない。

だが、それをきっかけにして、一気に時間が動き出した。

「‥‥‥‥っ」

真っ赤から真っ青へと顔色を変えたヒカリが、トウジの身体を押しのけるように立ち上がると、一目散に部屋から飛び出した。

開け放たれたドアは、いったん限界まで開き、反動で再び閉まる。

キィ‥‥ッ‥‥‥‥バタン。

‥‥‥‥。

それら、一連の動作を茫然と見送って‥‥唐突に我に返ったトウジは、あわてて身体を起こした。

「っ‥‥!」

言葉も忘れて、駆け出そうとして‥‥

ガン!

入り口の角に、思い切りすねをぶつけ、勢い余って、再び転倒する。

「おっあ‥‥っ‥‥! ま、待てや」

ぶつけた足を抱え、一瞬、激痛に言葉を失うが、逆にそれで頭がはっきりしたようで、

「待っとくれ、イインチョ!」

スリッパも引っかけずに、靴下のまま廊下に飛び出した。

バタン!

‥‥‥‥。

残された4人が再起動したのは、その30秒後だった。

「はっ、はっ、はっ、‥‥イインチョ!」

ホテルの廊下を全力疾走しながら、トウジは、すでに姿の見えないヒカリを呼んだ。

深い考えなどない。

そもそも、今、冷静な思考などできるわけがなかった。

とにかく、

「えらいことをしてしもうた」

と思った。

いつものおふざけで済ませられるものではない。

それはトウジでも‥‥いや、トウジだからこそ分かる。

たとえ、それが軽く触れた程度のものだったとしても。

キス、口付け、接吻‥‥。

言い方はどうでもいい‥‥、

男と女の一大事や‥‥!

古風といえるかもしれないが、トウジは大まじめにそう思っている。

少なくとも、軽々しい気持ちでするものではありえない。

それが、まさか、あんな形で‥‥。

ワシが‥‥イインチョと‥‥?

不意に、怒った顔で自分を怒鳴りつけるヒカリの顔が浮かぶ。

そして、先ほどの、茫然とした顔。

こんな事態が、自分の身に降りかかろうとは、夢にも思っていなかったトウジである。

マイッタ‥‥。

謝らなアカン‥‥。

ワシ、イインチョに謝らな‥‥!

それだけが、思考を支配していた。

今は、ほかに何もなかった。

廊下の角を曲がったところで、トウジはヒカリの姿をとらえた。

青ざめた顔の下半分を右手で覆って、ヒカリは走っていた。

小指の触れる下唇に、まだ微かな感触が残っている。

私、鈴原と‥‥

唇の一点から、チリチリとした熱さが生まれ、それはあっという間に広がって、全身を真っ赤に染めてしまう。

どうしよう‥‥どうしよう‥‥

どうしよう‥‥どうしよう‥‥!

それだけが、頭の中をぐるぐる回っていた。

「イインチョ!」

‥‥‥‥!

びくっと、肩が震える。

ヒカリは止まらなかった。

止まれなかった。

「イインチョ、待っとくれ、イインチョ!」

トウジの声が、背後から追いすがる。

「イインチョ!」

4度目の呼びかけで、ようやくヒカリの足は止まった。

だが、振り返ることはできなかった。

トウジは、すぐ後ろまで来ていた。

「スマンかった、イインチョ!」

荒い息を整える間もなく、トウジは開口一番、そう切り出した。

「‥‥このとおりや!」

思い切り頭を下げる気配が伝わってくる。

‥‥ヒカリは、返事をすることができない。

相変わらず、頭の中を八割方、混乱が支配している。

どうすればいいのか‥‥どうしたらいいのか‥‥

残りの二割が、応えなくてはと、気を逸らせる。

誤解されたくなかった。

知られたくなかった。

こんな形で‥‥

「ホンマにスマン‥‥!」

トウジは謝罪を続ける。

それだけしか、できることがなかった。

そうよ‥‥あれは、事故だったんだもの。

ヒカリは、両手で顔の下半分を覆ったまま、深く呼吸した。

だから、鈴原に言わなきゃ‥‥

「ううん、事故だったんだもの。気にしないで」

って‥‥。

ノックもしないで、突然部屋に飛び込んだ私も悪いんだもの。

だから‥‥。

気分を落ち着けて。

「鈴‥‥」

「ワシ‥‥そんなつもりは全然なかったんや」

「‥‥‥‥え」

振り返りかけて‥‥ヒカリの動きが止まった。

トウジは、応えてくれないヒカリに、戸惑いと、焦りを覚えていた。

返事もしてくれないというのは、それだけ怒っているということだろう。

当たり前だ。

非は自分にあるのだから。

謝るしかない。

「鈴‥‥」

「ワシ‥‥そんなつもりは全然なかったんや」

「‥‥‥‥え」

「すまん! イインチョ、気が済むまで、ワシをどついてくれ!」

トウジは、土下座するような勢いで、再び頭を下げた。

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

「‥‥もういいのよ。 鈴原、気にしないで」

ヒカリの小さな声に、トウジは顔を上げた。

半身を振り向かせたヒカリと、視線がぶつかる。

瞳の中に、自分の顔が映っていた。

「い、いや、そないなわけには‥‥」

言い募ろうとしたトウジを遮るように、ヒカリはもう一度、言った。

「事故だったんだもの。 そうでしょ?」

「あ‥‥ああ、いや‥‥そう‥‥や」

そう答えてしまってから、トウジは自分自身でも、なにか釈然としないものを覚えた。

ヒカリの反応が、予想とはまったく違うのだ。

てっきり、こっぴどく、どやされるものだとばかり思っていたのだが‥‥。

「だったら‥‥もういいの‥‥忘れて?」

ヒカリは、無理に微笑もうとして失敗しているように見えた。

そのまま、さっと踵を返すと、トウジに一言も言わせぬまま、小走りにその場を後にした。

「お‥‥‥‥」

トウジは廊下に一人、取り残された。

伸ばしかけた手が、置き場のないまま、宙をさまよい‥‥落ちる。

変や。

どこかが間違っとる。

もやもやしたわだかまりが、そこら中に充満しているような気分だった。

94

4時間前

「‥‥で。 そのまま逃げちゃったわけ」

カポーン。

ザバー‥‥っ。

アスカが言うと、乳白色に濁った湯に、あごまで浸かったヒカリは、俯いたまま小さく頷く。

タオルを頭に乗せたアスカは、はあ‥‥とため息をついた。

大浴場・女湯。

入浴時間最後のタイムテーブルも終わりに近いので、ほかの生徒の姿はもうない。

その広い浴槽の隅に、アスカとヒカリの2人は浸かっていた。

チャポン。

アスカは左手でお湯をすくう。

細く長い指の間から、ポチャチャチャ‥‥と乳白色のお湯がこぼれていく。

アスカは、もう一度同じ動作を繰り返すと、今度はこぼれる前に、すくったお湯を伸ばした右手にすり込むようにかけた。

チャポン。

「‥‥でもさぁ。 いい機会だったんじゃないの?」

湯気にけぶる高い天井を見上げて、アスカは呟いた。

ヒカリは、相変わらず、お湯に顔の下半分を埋めたまま、視線だけをわずかに上げて、アスカをうかがう。

「あのバカに気持ちを伝える、チャンスじゃん」

バシャ‥‥。

「‥‥き、気持ちって‥‥」

動揺したように、ヒカリは湯から顔を出し‥‥アスカの視線から逃れるように顔を背ける。

「好きなんでしょ、鈴原のこと?」

バシャン。

「そっ、そ‥‥そんな、わ、わたし‥‥別に」

湯にあたったわけでもあるまいに、全身を真っ赤に染めて、ヒカリは体全体で首を振った。

そんなヒカリの姿をジト目で見返して、アスカは心の中でため息をついた。

まさか、気付かれてないとでも思ってたのかしら‥‥?

「好きなんでしょ、鈴原のこと?」

再び、同じ調子で繰り返すアスカに、ヒカリは全身を真っ赤にしたまま、ぶくぶくと湯に沈んだ。

言葉では白状しなかったものの、全身でそれを肯定しているヒカリを確認して、アスカはふうっ、と吐息した。

チャポン‥‥。

チャプ。

「‥‥どうしよう」

「え?」

「‥‥わかっちゃったかな‥‥鈴原に。

‥‥‥‥私の気持ち」

蚊の鳴くような声で、ぶくぶくと呟くヒカリに、アスカはひらひらと手を振って見せた。

「普通なら、気付いてもおかしくないけどね〜」

びくっ、とヒカリの肩が震える。

「でも、あの鈍感大王なら、きっと気付いてないわね」

「そ、そっか」

明らかに、ほっと力を抜くヒカリに、アスカは焦れたようにヒカリの方を向いた。

「いっそのこと、はっきり言っちゃった方がいいんじゃないの?」

「!」

ぷるぷるぷるっ。

ヒカリは、目をぎゅっとつぶって、大きくかぶりを振った。

はぁ‥‥。

「ヒカリ‥‥」

アスカには、分からない。

彼女からすれば、好きなら、それを相手に伝えるのが当たり前だ。

このあたり、日本人の血が1/4混じっているとはいえ、アスカの思考は欧米人のそれに近い。

『加持先輩にだったら、いつだってオッケーの三連呼よ。 キスだって、その先だって!』

アスカ自身、加持にそう告げたこともある。

‥‥答えはもらえなかったが。

‥‥‥‥‥‥。

「私‥‥‥‥あの時‥‥わかっちゃったんだ、なんとなく」

ヒカリの呟きに、アスカは短い回想から醒めた。

「え?」

「‥‥‥‥」

『ワシ‥‥そんなつもりは全然なかったんや』

ジャバ‥‥。

『すまん! イインチョ、気が済むまで、ワシをどついてくれ!』

「‥‥‥‥」

思い詰めたようなヒカリの横顔に、アスカはバツが悪そうに俯いた。

まくら投げを提案したのは自分で、責任の一端は自分にあることは分かっている。

分かってはいるが、そういうことを口にするのは、非常に決まりが悪い。

結局、口元がもごもごと小さく動いただけで、ヒカリが先に口を開いた。

「事故だったのよ、あれは。‥‥だから、もういいの」

「‥‥‥‥」

「どうしようもなかったんだもの。鈴原が気にする必要なんてないんだわ」

「‥‥‥‥」

「だから、忘れた方がいいのよ。鈴原にも、そう言ったの‥‥」

「ヒカリ‥‥」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「ヒカリ‥‥それでいいの?」

「‥‥‥‥‥‥いいのよ。 こんなので‥‥気まずくなったりしたら、やだし」

呟くヒカリの横顔を、アスカはじっと見つめていた。

「‥‥ね、ヒカリ」

「え‥‥?」

95

同時刻 シンジたちの部屋

「‥‥‥‥‥‥」

くる、くる、くる‥‥。

トウジは、指の先で回る縦ジマの帽子をぼぉっと眺めていた。

部屋に戻ってきたとき、畳の上に落ちていたもので、先程からずっとそうしている。

ヒカリが返しに来たのだろう。

「‥‥なあ。親友としてはこういう場合、どうするべきだと思う、シンジ」

「う、うーん‥‥」

魂の入っていないような親友の姿を横目でとらえながら、部家の隅でケンスケがシンジに囁く。

あのあと、ほどなくしてトウジは戻ってきた。

ヒカリが気になるから、と言って出ていったアスカたちとは入れ違いになった。

2人とも、大方の事情は察していたが、どういったやり取りがあったのかまでは、わからない。

シンジは考えてみたものの、いい考えがひらめくわけでもない。

元々、人を慰めることになど、慣れていないのだ。

「いやあ、しかし、委員長には許してもらったんだろ、トウジ。良かったな」

「‥‥ああ」

ケンスケは、無理矢理、場を明るくしようと、必要以上の大きな声で言ってみるのだが、返ってくるのは生返事ばかりで、トウジは心ここにあらずといった感じだ。

「な、なあ、トウジ。風呂行かないか、風呂! さっき、行きそびれちまったしさ」

「‥‥ああ」

くる、くる、くる‥‥。

「‥‥重症だな、こりゃ」

「仕方ないよ。‥‥あの後じゃ」

直接的な原因を作ったわけではないにしろ、責任を感じてしまうシンジである。

洞木さんは、大丈夫だろうか‥‥。

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥。

‥‥やっぱり、イインチョ、本当はものすご怒っとるんとちゃうやろか」

「「え?」」

唐突に、トウジは呟いた。

「‥‥なんでそう思うの、トウジ?」

シンジが訊ねると、トウジは真剣な顔をこちらに向けた。

「イインチョ、ヘンやったんや」

「変‥‥?」

「怒らへんねん」

「え?」

「事故やったんやから、気にするな、ゆうて‥‥。

フツウ、こう、もっと怒るやろ? 好きでもない男と‥‥キ‥‥ん゛んっ。

つまりその‥‥あないなこと、してもうて」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

シンジとケンスケは、顔を見合わせた。

「‥‥本気で言ってると思うか」

「‥‥たぶん」

そして、2人同時にため息をつく。

鈍感も、ここまでくると犯罪かもしれない。

「‥‥ワシ、もういっぺん、きちんとイインチョに謝ってくるワ」

「ちょ、ちょっと待った‥‥!」

今にも立ち上がって、部屋を飛び出していきそうなトウジを、シンジはあわてて止めた。

96

3時間半前

沖縄ニューグランドホテル中庭

夕食は、中庭にあるプールサイドで、郷土料理をバイキング形式でつまむという、学生向けにしては粋な計らいがされていた。

こういったホテルでは、郷土料理を出すのは珍しいのだが、ホテル側も、観光客誘致のため特色を出そうと必死なのかも知れない。

仄明るい照明の中、はしゃぐ生徒たち。

立食形式なので、それぞれ気のあった者同士、思い思いに輪を作っている。

教師がたしなめるのも追いつかず、大騒ぎしながら、珍しい料理に箸をつけては、また騒ぐ。

「‥‥で、結局、どうしたのよ」

クファジューシー(沖縄風炊き込みご飯)とラフテー(豚肉の角煮)を盛り合わせた紙皿を左手に持ちながら、アスカが、風呂上がりの髪を夜風になびかせる。

「うん、今はやめておいたほうがいいって、止めたんだけど」

ゴーヤーチャンプルー(にがうりの炒め物)の載った紙皿をフォークでなんとなくつつき回しながら、シンジは、風に乗ってアスカの髪から香る、ほのかなシャンプーのにおいの方に気を取られていた。

「あんたにしては、上出来じゃない」

アスカは、一人でよしよし、と頷いている。

シンジは、どう答えていいものか、どうも‥‥と口の中でもごもごと口ごもった。

‥‥ちなみに、シンジの横では、ケンスケが凄い勢いで、足ティビチ(豚足の汁物)をかっこんでいる。

そして、アスカの隣では、レイが、ゴーヤーチャンプルーの皿を手にしながら、はしをつけるべきかどうか判断に迷っていた。

「‥‥にしても、あのバカは」

アスカは、しかめっ面をしながら、豚の角煮のかけらをぽいっと口の中に放り込んだ。

もぐもぐもぐもぐ‥‥ごくん。

「女の子の気持ちなんか、まるでわかっちゃいないんだから。

鈍感もあそこまでいくと犯罪よ!

まったく‥‥ヒカリも、あんな朴念仁のどこがいいのかしら‥‥」

「は、はは‥‥」

シンジとしては、少しはトウジを擁護したいのだが、事実でもあるので反論できない。

「とにかく!このまま黙っちゃいられないわ。 あんたたち、協力すんのよ」

「あ、あんまり余計なことしない方がいいんじゃないかな」

拳を握って迫るアスカに、シンジは思わず及び腰になりながらも、軽くたしなめてみるが‥‥

「なによ。 あんた、あの2人、このままでいいと思ってるわけ?!」

無駄だった。

「‥‥‥‥い、いや。思わないけど」

「だったら、協力しなさいよ」

「で、でも、こういうのは当人同士の問題だし‥‥」

「甘ぁい!」

ビシッ! と、アスカは手にしたフォークをシンジに突きつけた。

「そんなこと言ってたら、あの鈍感男には一生わかんないわ。

‥‥別に、鈴原なんてどうでもいいけど、ヒカリが可哀想じゃない」

「‥‥‥‥‥‥」

アスカの表情が少し曇ったのを見て、

‥‥一応、アスカなりに、責任は感じてるのかな‥‥。

シンジは、アスカの表情をうかがった。

「な、なによ」

アスカは、目元をわずかに赤らめて、上目遣いにシンジを睨んだ。

その仕草が愛らしくて、シンジは口元をわずかに緩めた。

「‥‥わかったよ。どうすればいいの」

シンジが言うと、アスカは俄然、やる気を出して目を輝かせた。

「とにかく、もう一度、2人っきりで会わせるのよ」

「会わせてどうするの‥‥?」

「それは、鈴原次第ね」

け、けっこういい加減なんだな‥‥

すると、それが顔に出たらしく、アスカは、

「いいのよ。あとは当人同士の問題なんだから。 さっき、あんたも言ったじゃない」

「まあ、そうだけど‥‥」

「だったら、つべこべ言ってんじゃないわよ!

‥‥あんたたちはどうなの。協力するの、しないの?」

たたみかけるように、ケンスケとレイを見るアスカ。

「オレはいいぜ。

トウジももう一度会って謝るって言ってるんだし、二人を会わせるのは、いいんじゃないの」

意外なほど真面目な答えを返したケンスケに、アスカ、シンジ、レイの視線が集まる。

「‥‥ん? なんだ」

しかし、足ティビチとあまがし(沖縄風ぜんざい)を交互にかきこむ姿に、アスカは眉毛のあたりをぴくぴくさせながら、目を逸らしつつ頷いた。

「あんたは?」

「私も、いいわ......」

「決まりね。

決行は消灯後。 場所はここでいいわね。ヒカリはあたしが呼び出すから、あんたたちは鈴原をちゃんと連れてくんのよ」

「らぢゃー」

「.........」

「‥‥いいのかなぁ、ほんとに」

「何か言った?」

「‥‥いや、なにも」

ギロリと睨まれて、シンジは慌てて目を逸らした。

その時‥‥

「お、シンジ、ケンスケ。ここにおったんか」

当のトウジ本人が、紙皿を片手にやってきた。

「つれないやっちゃな。メシ食うなら、誘うてくれたらええのに」

「ゴメン、アスカが話があるっていうもんだから‥‥ぐっ」

アスカの肘うちを食らって、シンジは沈黙した。

「話‥‥?

お、そうや惣流。 ‥‥イインチョ、見かけへんかったか?

ワシ、会って謝ろ思て‥‥」

どこにもおらへんみたいなんやけど‥‥とキョロキョロとプールサイドを見渡すトウジに、アスカの眉がピクッと跳ねた。

「知らないわよ!」

思い切りぶっきらぼうに言い放つと、クファジューシーを凄い勢いでかきこみ、ウーロン茶で流し込んだ。

そして、ごみを押しつけながら、

「連れてくる前に、やっちゃいけないこと、そのバカにちゃんと教えときなさいよ!」

と、シンジに言い捨て、さっさと背を向ける。

「‥‥なに怒っとんのや、あいつ?」

茫然と、後ろ頭をかくトウジに、シンジとケンスケは脱力して下を向いた。

ヒカリは、「食欲がない」と、会場には来ていないらしい。

アスカが怒るのも、無理はない話だ。

それにしても‥‥

‥‥‥‥やっちゃいけないこと?

シンジは眉を寄せて、一口、ゴーヤーチャンプルーを頬張った。

「......碇君」

「‥‥えっ、あ、なに、綾波?」

「......これ。 なに?」

「え?」

見ると、レイは自分の皿に、まだ全然、手を付けていない。

「あ、これね。 普段、あんまり食べないけど、ニガウリの料理だよ。

沖縄の郷土料理で、身体にもいいんだって」

「......でも、肉...入ってる」

自分の皿に目を落とすレイ。

「あっ、そうか‥‥」

沖縄料理は、豚肉を使ったものが割と多い。

ゴーヤーチャンプルーにしても、ニガウリと豆腐だけ食べても本当の味は分からない。

「これ......おいしい?」

「え?」

「おいしいの?」

なんだか異様な迫力で、自分の皿の上の料理を見つめているレイ。

「う、うん‥‥」

「そう......」

「‥‥あの、無理して食べなくても」

「.........」

レイは、なおもしばらく、料理を見つめていたが‥‥。

ぱく。

「あ」

意を決したように、ニガウリと豚肉を頬張った。

「.........」

もぐも......

「‥‥‥‥」

「.........碇君」

「は、はい」

料理を口に入れたまま、レイはシンジを見た。

「......苦い」

レイは相変わらずの無表情だが、眉毛が微妙に「への字」になっている気がする。

「あ、あはは‥‥そうだね。初めは確かに、ちょっと苦いかも。

そうだ、卵といっしょに食べてごらんよ。卵を多めに」

「......卵?」

ぱく。

......もぐもぐもぐ。

「‥‥どう?」

......こくん。

「......本当。 苦くない」

「よかった‥‥おいしい?」

「......ええ」

「そっか、良かった」

ぱく。

.......もぐもぐもぐ。

「‥‥‥‥」

「......」

「‥‥綾波。 肉、食べられたね?」

「......ええ」

「良かったね」

「......ええ。......アスカにも、言われてたから」

「‥‥良かったね」

「......ええ」

もぐもぐもぐ......。

「‥‥‥‥」

黙々とゴーヤチャンプルーを口に運ぶレイの顔を、シンジはしばらく見つめていた。

‥‥‥‥やっちゃいけないこと、か。

シンジは、自分も料理を口へと運びながら、さきほどのアスカの言葉を思い出していた。

97

2分前

沖縄ニューグランドホテル中庭入り口

「よ、よっしゃ‥‥」

プールサイドにたたずむヒカリの後ろ姿を確認して、トウジは気合い一発。

一歩を踏み出そうとしたのだが‥‥。

「トウジ」

「な、なんや。シンジ‥‥」

呼び止められたトウジは、入れた気合いがそのまま抜けていく気がして、恨みがましい顔で後ろを振り返った。

「‥‥トウジ。 洞木さんに、なんて言うつもり?」

「あん‥‥?」

トウジは怪訝な顔で、シンジの顔を覗き込んだ。

「‥‥そんなん、決まっとるやんか。

頭下げて、謝る

とにかく、謝る。 そんで、イインチョの気が済むようにしてもらう」

「‥‥‥‥」

シンジは、わずかに俯いて、何かを考えていたが、トウジの答えを聞いて、ゆっくりと顔を上げた。

「トウジ。おせっかいかもしれないけど‥‥それはやめておいた方が、いいと思う。

‥‥もう、謝らない方が、いいと思う」

「はあ‥‥?」

真面目な顔で、意外なことを言い出したシンジの意図が分からず、トウジは間の抜けた顔になった。

「‥‥なんでや?

なんで、謝らない方がいいんや??」

まったく理解できない、という顔で、トウジは首を傾げた。

「あのな‥‥考えてみい。

悪いのは、ふざけとったワシなんやで?」

「‥‥うん」

「だったら、謝るべきやろが」

「でも、わざとしようと思ってしたわけじゃないんだろ?」

「そりゃ、そうや。 せやけど、わざとでなけりゃええっちゅうもんでもないやろ。

‥‥やっぱり、謝らな」

「でもさ‥‥それは、洞木さん、許してくれたんじゃないの?」

「いや、それは‥‥」

「わざとじゃないってことは、洞木さんも分かってくれてるよ、きっと」

「そやけど‥‥」

トウジは、あごに手を当てて、うむむと考え込んだ。

元々、この手のことにまったく疎いだけに、自分には難しすぎる。

「‥‥じゃあ、なんや。シンジはこのまま、謝るんもなんもせんでええっちゅうのか?」

「そうは言ってないよ」

「‥‥?

じゃあ、どないすんねん」

頭を悩ませて、回答らしきものを絞り出してみるのだが、あっさりと否定されて、ますます頭の中が「??」なトウジ。

しかし、聞き返されたシンジの方も、明確な答えを持っているわけではないようで、再び目線を下げて考えを巡らせた。

「‥‥ねぇ、トウジ。

‥‥少し前までの僕ってさ‥‥すぐ謝ってたよね」

「あん?」

唐突に切り出されて、トウジは怪訝な顔をした。

シンジが何を言い出したのか、よく分からない。

「なんでもないことでも、すぐに『ごめん』って‥‥トウジも、覚えてるよね」

「ん?‥‥あ、んん、ああ‥‥せやったかな」

シンジはわずかに俯きながら、ゆっくりと頷いた。

『そうやって、すぐに謝って! ホントに悪いと思ってんの!?』

「何か言われると、すぐに謝って‥‥」

『シンジってなんだか、条件反射的に謝ってるように見えんのよね。人に叱られないようにさ』

「なんで相手が怒ってるのか、深く考えもしないで‥‥」

『‥‥そうして、人の顔色ばかり気にしてるからよ』

「それで、相手を怒らせちゃったりして‥‥」

シンジは、わずかに自嘲気味に、口元を歪めた。

今ごろになって、アスカに言われた言葉を思い出す。 ミサトに諭されたことが脳裏に浮かぶ。

‥‥昔の自分を、思い出す。

「‥‥‥‥」

「‥‥ワシも同じやて言いたいんか?」

シンジは、ふっと笑顔に戻って、かぶりを振った。

「トウジは、僕とは違うよ。ただ‥‥」

「‥‥‥‥」

「謝ることで、相手を逆に傷つけてしまうことも、あるんじゃないかなって‥‥」

「‥‥‥?」

トウジよりも、言ったシンジ自身の方が、思うところがあったようだった。

まるで、大切なことを思い出したように‥‥。

『連れてくる前に、やっちゃいけないこと、そのバカにちゃんと教えときなさいよ!』

「そっか‥‥」

「なんや?」

「トウジ、さ。‥‥いやだった?」

「は?」

「だからさ。‥‥その、キスしちゃって、いやだった?」

「なぬ?!」

いきなりな質問に、トウジは目をひんむいて絶句した。

「な‥‥あ‥‥あ、あれは偶然やで?! 事故や、事故!!」

「うん、それはわかってるんだけど。

‥‥ねえ、いやだった?」

「そ‥‥

そんなこと、わかるかいっ」

思いっきり狼狽しつつ、思わず耳まで真っ赤になるトウジ。

「じゃあ、考えてみてよ」

「な‥‥?!」

ますますシンジらしからぬツッコミに、トウジは慌てるより先に絶句した。

「〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜」

「‥‥‥‥」

「〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜」

「‥‥‥‥」

「〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜」

「‥‥いやだった?」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

「‥‥い‥‥嫌なわけないやろ。‥‥ワシかて、男やぞ」

硬派を自称するトウジには、この質問はかなりきつかったようだ。

完全にゆでだこのようになりながら、ぷしゅーっと頭から湯気を噴いた。

「って、なにを言わせるねん!!

今は、そういうこと言うてる場合とちゃうやろ。わ、ワシのことはどうでもええねん!

イインチョに、どう許してもらうかが大事で‥‥。 ふ、不謹慎やで、センセ!」

そのあまりの慌てぶりに、シンジはこみ上げてくる可笑しさを必死にこらえながら、笑顔を作ってトウジの背中を押した。

「うん、大丈夫。 きっと上手くいく」

「な、なにがやねん?」

「さ、委員長が待ってることだし、早く行った方がいいよ」

「ちょ、ちょっと待てや‥‥まだハナシは終わっとらんで?! お前の言うことはちっとも分からん!」

「とにかく‥‥もう、謝っちゃだめだよ」

「お、おい‥‥シ、シンジ、押すなや‥‥押すなっちゅう‥‥おわっ」

ドテッ!

「‥‥‥‥!」

派手な音とともにプールサイドにひっくり返ったトウジは、音に気付いて振り向いたヒカリと目があった。

「す‥‥鈴原、なんで‥‥ここに」

「あ?!‥‥いや、その‥‥」

泡をくって辺りを見回すが、すでにシンジの姿はなかった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜っっっ!

シ、シ、シンジぃぃぃぃっ!!

月の光が降り注ぐプールサイド。

風の音すら聞こえない静寂に包まれた中で、二人は対峙した。

98

そして、現在

‥‥トウジは、まだ固まっていた。

トウジとしては、謝る以外に術を持たないのだが、シンジは、その唯一の手段を使うなと言う。

じゃあ、どうしろというのか。

それが分からない。

シンジには、それを訊く前に放り出された。

‥‥むろん、シンジが答えを教えてくれることはなかっただろう。

はっきりとした答えは教えられなかっただろうし、それに、それを教えるのは反則だと分かっていただろうから。

(くぅ〜〜〜〜〜〜〜〜〜)

かくして、鼻の穴ばかりが膨らむトウジである。

「‥‥‥‥」

ヒカリは、もうトウジからの謝罪を聞きたくなかった。

あの時、わかってしまったから。

トウジが、自分のことを何とも思っていないのだということが。

謝られれば、謝られるほど、みじめな気持ちになるから‥‥。

ヒカリは俯いたまま、沈黙の重さに辛さを感じていた。

長くて‥‥長くて‥‥どうすることもできない。

いっそ‥‥思いを伝えてしまえたら。

だけど、それは耐え難い‥‥。

トウジが好きでいてくれないのなら‥‥知られたくない。

だから‥‥。

プールサイド脇の茂み

出歯亀ーズ

「ンもうっ、なにやってんのよ、あのバカ! ヒカリがあんな辛そうにしてるのに、気付かないの?!

‥‥アンタ、ちゃんと鈴原に言ったんでしょうね?!」(こそこそ)

「うん‥‥一応」(こそこそ)

「一応ってなによ、一応って! ‥‥うまくいかなかったら、アンタのせいよっ?!」(こそこそ)

「だ、大丈夫だよ、きっと‥‥」(こそこそ)

「.........」<木になりきっている

「(トウジっ、ここで男を見せろ!)」

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

再びトウジとヒカリ

(ええ〜〜〜いっっ、と、とにかく謝るで。やっぱり謝るで‥‥それしか、あらへん!)

考えすぎて頭の中がパンク寸前のトウジは、そう決心した。

そして、まさに、謝ろうとしたその時‥‥

「鈴原‥‥もう、私、怒ってないから」

「って‥‥‥‥え?」

「私が怒ってると思って‥‥謝りに来てくれたんでしょ?」

拍子抜けしたように、トウジは我に返って、ヒカリを見た。

彼女はまだ俯いていたが、肩の震えは止まっていた。

「‥‥‥‥」

「‥‥イインチョ?」

「‥‥私、怒ったりしてないから、気にしないで。

‥‥ね?」

「‥‥‥‥!」

ヒカリが顔を上げた瞬間‥‥トウジは電撃にうたれたように、固まっていた。

ヒカリは、健気にも微笑みを浮かべていた。

だが、トウジが目を奪われたのは、その微笑みだけではない。

ヒカリの目元が、わずかに腫れぼったい。

おそらくは‥‥泣いた、跡。

それを目にした瞬間、トウジは胸の奥に鋭い痛みを覚えた。

泣かせてしもうたんか‥‥。

『謝ることで、相手を逆に傷つけてしまうことも、あるんじゃないかなって‥‥』

そして、先ほどのシンジの言った意味を唐突に察していた。

ワシ‥‥イインチョを傷つけてしもたんやな。

先程までの焦りと興奮は、急速に冷めていった。

そして、今、しなければならないことが、一つしかないことに気付いた。

「だから、鈴原‥‥」

「イインチョ」

「‥‥え」

なおも、気丈に微笑みを浮かべるヒカリの言葉をトウジは遮った。

「ワシ‥‥もう、謝らん」

「‥‥‥‥え?」

ヒカリは、トウジの意図することを量りかねて、やや唖然とトウジの顔を見返す。

「あれは‥‥‥‥

その、ワ、ワシがイインチョに‥‥キ‥‥キ、スしてもうたのは、事故やった」

「う‥‥うん」

キス、という単語に触発されて、ヒカリはわずかに頬を赤らめた。

「‥‥それは、イインチョ、許してくれた。せやな」

「うん‥‥」

ヒカリの答えを聞き、トウジはすうっと大きく息を吸い込んだ。

「なら、そのことでワシが謝る必要は、もうあらへん。‥‥せやな?」

「‥‥うん」

ヒカリは、あらためてトウジの顔を見た。

不思議なことに、先程まで感じていた、耐え難い空気の重さは、もう感じなかった。

「‥‥そんなら、ワシが謝らないかんのは、あと一つだけや」

「え‥‥?」

「ワシ‥‥イインチョの気持ちを全然考えてへんかった」

「えっ?!」

真剣な顔で、そう述べるトウジに、ヒカリの心臓が大きく一度、はねた。

ど‥‥どういう、意味‥‥?

それって‥‥鈴原‥‥。

どき、どき、どき、どき‥‥。

「‥‥ワシ、ただ、謝らなあかんと、それだけしか考えてへんかった」

「‥‥‥‥」

どき、どき、どき、どき‥‥。

「今の今まで、自分のことだけしか考えとらんかったのに気付いたんや。

あんなことしてしもうて‥‥イインチョに怒られる、思て。

そんで‥‥イインチョのこと、傷つけてしもうたみたいや。

‥‥スマン」

「‥‥‥‥」

どきどきどきどき‥‥。

「‥‥‥‥」

「あ、あの‥‥鈴原‥‥それって‥‥」

「いや、正直、分からへんねん」

「‥‥‥‥は?」

「よく、分からへんのやけど‥‥

とにかく、イインチョのこと、傷つけてしもたんだけは分かる」

「‥‥鈴原‥‥」

そこまで、シリアスに決めていたトウジだが、突然、頭をガシガシとかき回し始めた。

「ワシ‥‥イインチョとは、いつもケンカばっかしてたやろ?

そのたんびに、イインチョ怒りよるし‥‥

でも、それは、なんちゅーか、その、あいさつ代わりみたいなもんやと思っとった。

ワシら、いつも仲良うないしな‥‥」

言っていることが支離滅裂だった。

トウジは、自分でも上手く言えていないと思ったが、ヒカリには、トウジの言いたいことちが、なんとなく分かった。

‥‥自分も、同じ気持ちだったから。

「それが‥‥その‥‥あないなことになってもうて‥‥。

ただその‥‥なんちゅーか‥‥とにかく、こう、びっくりしてもうて」

トウジは、汗を流しながら、両掌を上に向けてワキワキしながら、上手く言葉にできないもどかしさを表現していた。

「‥‥うん‥‥私も、びっくりした」

言葉はまったくなっていなかったが、トウジの言わんとすることは、ヒカリには伝わった。

ヒカリは俯いて‥‥しかし、先ほどのような悲愴さはなく‥‥小さく頬を染めた。

「だって‥‥初めてだったから」

ヒカリのか細い告白に、トウジも慌てて答えた。

「ワ、ワシかてそうや」

真っ赤な顔をして、自分の経験の有無を告白したトウジを、ヒカリは一瞬、不思議なものでも見るような顔で見つめた。

そんな顔をしているトウジを見るのは、初めてだった。

「そう‥‥‥‥そっか」

「そ、そうや」

ヒカリは、自然と笑みがこぼれてくるのが、分かった。

このやり取りが、先程までわだかまっていたものを、すべて払ってくれていた。

「‥‥それじゃ、おあいこだね」

「‥‥お?‥‥お、おう、そうや、あいこやな」

よく分からないまま相づちを打つトウジを、ヒカリは笑みを浮かべて見つめていた。

「‥‥‥‥イインチョ、怒ってないんか」

「うん」

「‥‥‥‥ワシのこと‥‥許してくれるんか」

「うん」

トウジは、一瞬、息を詰めてヒカリの顔を見つめ‥‥

「はあぁぁぁぁ〜〜〜〜‥‥‥‥よかった。

ワシ、一時はどうなることや思ったわ。

もしかしたら、このまんま、イインチョとは気まずいままなんかな、思たりして。

そんなん、いややしなぁ」

胸をなで下ろすトウジは、ヒカリが、まっすぐに自分のことを見つめているのに気付かなかった。

今のヒカリには、その言葉だけで十分だった。

ヒカリは嬉しかった。

ただ、嬉しかったのだ。

だから、自然に微笑みがこぼれる。

「‥‥ふふっ‥‥」

「‥‥イインチョ?」

「うふふっ‥‥ふふ」

「‥‥は、はははっ」

「あはははっ‥‥」

「わははははっ」

ヒカリの笑みにつられるように、トウジはわけが分からないままに自分も笑っていた。

ただ、そのぎこちない笑いの中に、胸のうちに残っていた淀んだものが、溶けていく気がしていた。

再びプールサイド脇の茂み

出歯亀ーズ2

「〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っっ!」

「うぅ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っっ!」

アスカとケンスケが、背中をかきむしっていた。

「かゆいっ、かゆいのよっ」

「う〜〜〜〜〜っっ、トウジ、お前ってやつは!

青春ドラマの王道を地でいく気か?!」

「ちょっと、シンジ、ぼけぼけぇっとしてないで、背中の手の届かないとこかくの手伝いなさいよ!

もうっ、なんなのよ、あの二人のやり取りはぁっ」

「‥‥‥‥(汗)」

シンジは、やれやれという顔で、背中をかきむしる二人を見ていた。

「‥‥でも、良かった」

「‥‥え?」

「本当に良かった‥‥」

茂みの奥から、笑い合うトウジとヒカリのことを見つめるシンジの横顔を見て、アスカは背中をかく手を止めた。

コイツ‥‥また‥‥。

「‥‥‥‥」

それは、アスカが三度目にする、あの横顔だった。

深く‥‥。

深く‥‥。

濁りはなく、静かなのに、底は見えない。

アスカは、その横顔をどこかで見たことがある気がした。

それは‥‥加持だ。

自分には伺い知ることのできない『時間』を感じさせる横顔。

(コイツって‥‥時々、加持さんに似てる‥‥?)

アスカの視線が、シンジの横顔に注がれて‥‥

「‥‥なに見てんだ、惣流?」

「!」

ケンスケの声に、アスカは一瞬で我に返った。

(ばっかみたい! こんなひょろひょろっとしたヤツが、あたしの加持さんとなんか似てるはずないじゃないっ)

「‥‥‥‥

? なに、アスカ」

「!」

視線に気付いたシンジが、アスカを振り向く。

一瞬、頬に血が上り‥‥。

「にっ、似てないわよ、アンタなんかっ。 べぇ〜〜〜〜‥‥っだ!!」

「‥‥‥‥は?」

突然、何の脈絡もなく、目いっぱいのアカンベーを残して、肩を怒らして歩み去るアスカに、シンジは目が点。

似てない? なにが?

「‥‥‥‥な、なんだったんだろう。今のは」

「‥‥さあ」

「.........」

「お、おい、惣流‥‥」

さっぱり分からない、シンジであった。

99

「なあ、イインチョ」

「え? なに、鈴原」

ひとしきり笑ったあと、すっかりいつもの調子に戻ったトウジとヒカリは、プールサイドをホテルに向かって歩いていた。

「昨日のこと、覚えとるか」

「昨日‥‥?」

トウジは何かを考えている様子で、ふと立ち止まった。

合わせて、ヒカリも立ち止まる。

ヒカリが思い出す前に、トウジはヒカリの方を向いた。

その真剣な表情に、再びヒカリはドキッとする。

「イインチョに聞きたいことあるて、言うたやろ?」

「え?!‥‥あ、う、うん。 そうだったっけ?」

ヒカリは、どきどきし始めてしまって、もう思い出すどころではない。

「あのな‥‥」

「‥‥う、うん」

言いずらいことなのか、トウジはしきりに頭をかきながら、言葉を探している。

「‥‥妹がな」

「え?」

想像していたのとは違ったトウジの言葉に、ちょっと落胆しつつも、「妹」という単語に、真面目な表情になって、次の言葉を待つヒカリ。

「ワシの妹が入院しとるの、知っとるよな?」

「う、うん」

「せやからワシ、毎週、決まった日に見舞いに行っとるねん」

「うん‥‥」

ヒカリは、それを知っていた。

決まった日というのが、火曜日であることも。

「ワシ、今まで欠かさず見舞いに行ってん。

ユキ、ワシの妹やのに、あれで結構、寂しがり屋なとこあるさかい」

「‥‥‥‥」

ヒカリは無言のまま、訥々と語るトウジの話を聞いていた。

「‥‥けんど、一度だけ、ワシ行けなかったことがあるんや」

「‥‥‥‥」

「シンジとケンスケと、ネルフのミサトさんっちゅう人と、ヘリで戦艦見に行ってな。

まあ、なんや、例のバケモン騒ぎやなんやがあって、その日、帰れへんかった。

その日は、火曜やったんや。

帰れる、思とったんやけどな。 はは‥‥ダメな兄貴や」

「‥‥‥‥」

「‥‥そんで、次の日。なんで約束破ったんやて、ユキに泣きべそかかれるの覚悟で病院行ったんやけど」

ピクリと、ヒカリの肩が揺れた。

「‥‥せやのに、ユキのやつ、ケロっとしとんのや。

『あれ、今日はどうしたの?』やで。 参ったわ。

‥‥それでな。どうしてやと思って、聞いたら‥‥」

「‥‥‥‥」

「昨日は見舞いがあった、ちゅうねん。

‥‥なんや、優しいお姉さん、来てくれたゆうて。えらいご機嫌なんや。

誰やろ、思うて聞いてみたけんど、名前はわからんて。

ただ‥‥うちのガッコの制服着てた、て」

「そう‥‥」

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

トウジは、顔を上げて、ヒカリを見た。

「‥‥なあ。 もし、間違いやったら、カンベンしてな。

‥‥それって、たぶん、イインチョ、やろ?」

「‥‥‥‥」

「そう、なんやな」

「‥‥‥‥うん」

ヒカリは、ためらいがちに、ほんの小さく頷いた。

「そうか‥‥」

「‥‥あ、で、でも、別に、ふ、深い意味はないのよ?!

ただ、鈴原の妹さん、入院して長いって聞いてたし‥‥ちょっと、気になって。

そ、その日だったのも、ただの偶然で‥‥」

「おおきに」

ヒカリが慌ててまくしたてるのを遮るように、トウジは深々と頭を下げた。

そして、顔を上げて、真摯な瞳でヒカリを見つめた。

「ホンマ、おおきに。イインチョ。 妹、喜んどった」

「‥‥あ。‥‥‥‥う、ううん、いいのよ、別にそんな」

ヒカリは、慌てて両手を振った。

見つめられている視線を感じて‥‥俯かせた顔を上げることができなかった。

「‥‥‥‥」

「‥‥‥‥」

静かな、沈黙。

「‥‥ずっと、気になってん。 せやけどなぁ‥‥」

「え‥‥?」

「まさか、イインチョとは思わなかったんや。

だって‥‥『優しいお姉さん』やろ?

どう考えてもイインチョ、ちゃうで‥‥って、真っ先に外してしもうたから、気付くのに時間かかったわ」

「‥‥‥‥なんですって」

「いやー、なははははっ」

「すずはらっ!」

トウジが逃げ、ヒカリが追いかける。

それはまったく、いつもの光景だった。

「おわあっ、カンベンしてや、イインチョ」

「待ちなさいっ、もう、今日という今日は、許さないわよっ!」

「なははははっ」

プールサイドを走りながら、トウジは、やけに晴れやかな気分だと思った。

だが、その原因については、まだよく分かっていなかった。

「しかし、よう知っとったなぁ、妹の病院」

「そっ、そのくらい、学級委員長として‥‥当然よ」

「そっか」

「そ、そう」

「む。さすがはイインチョ。 イインチョは、委員長の鑑や!」

「‥‥もう。なによ、それ」

「ああ、しもた!」

「な、なに?」

「結局、風呂、入りそびれてしもたわ‥‥まぁ、いいか」

「!!‥‥よっ、よくないわよ、汚いわね!

汗いっぱいかいてるんだから、今から入ってきなさい」

「あー‥‥面倒やしのぅ」

「そういう問題じゃないでしょっ」

「‥‥まあ、ええわ」

「よくないっ」

「ほな、サイナラー‥っ」

「‥‥鈴原っ‥‥!」

「‥‥‥‥っ」

「‥‥‥‥!」

100

「......よかった」

「‥‥え?」

「.........」

突然、レイが呟いたので、隣で立ち上がったシンジは驚いた。

トウジとヒカリのやり取りが、「犬も食わないケンカ」に変わったことから、部屋へ戻ろうとした時のことだった。

「よかった‥‥って?」

「.........」

「あ」

振り返った瞬間、シンジは気付いた。

何も言わなかったけれど、レイがずっと二人のことを心配していたのだということに。

「‥‥‥‥そうだね」

「ええ......」

シンジが小さく微笑むと、レイも、ほんの少しだけ‥‥注意して見ていなければわからいくらいに、静かに微笑んだ。

それは、とても柔らかい笑みで‥‥シンジは思わず、吸い込まれるように、見入っていた。

ふと。

レイの笑みが途絶える。

表情が、消える。

視線は、シンジを通り越して‥‥その背後を見ていた。

「‥‥?」

シンジは振り返り‥‥

そこに、紅色(くれないいろ)の花が、咲き誇っていた。

プールサイドの外側に設けられた、小さなガーデン。

足下の札には、「アカバナー」とある。

「これって‥‥やっぱり、そうか。ハイビスカスだよ。

‥‥へぇ、沖縄では、アカバナーっていうんだ」

「.........」

シンジは、普段、あまり目にすることのない、美しい花に目を奪われた。

月明かりが、紅い花を幻想的に照らし出している。

淡く‥‥淡く。

「‥‥この花、好きなの?」

何気なく、シンジは背後のレイに聞いた。

「.........」

レイは、感情のこもっていない目で、暗紅色の淡い光を弾く花を見つめた。

「......赤い色は、きらい」

「‥‥え?」

「花......同じものがいっぱい......いらないものも......いっぱい」

「‥‥‥‥」

初め、なんのことだか分からなかった。

しかし、唐突にシンジは思い当たる。

レイの言葉の意味。

レイの見ているもの。

揺れる水槽‥‥揺れる赤い水‥‥笑い声‥‥

笑い声‥‥笑い声‥‥

たくさんの‥‥

そして‥‥

『ただの容れ物なの。‥‥だから壊すの、憎いから』

「‥‥!!」

はっと、シンジは我に返った。

レイは、まだ花を見ていた。 その、感情のこもらない瞳で‥‥。

シンジは、震える手を、ぎゅっと握りしめた。

「‥‥‥‥違うよ、綾波」

「.........」

「違う」

「......違う?」

「ほら‥‥‥‥見てよ」

そう言うと、シンジは花びらの一つに指をかけ、めくって見せた。

もう一つ、左手で別の花びらに指をかけ、同じようにめくる。

「額の大きさ‥‥花びらの形‥‥それに、あっちには、ほら」

指さしたその先には、白や薄黄色のアカバナーが、静かに咲いていた。

「‥‥みんな、ひとつひとつ、違うんだ。 同じものなんて、ないんだよ」

「.......でも、花は花、だわ......散っても、また咲くだけ」

その言葉を聞いた時、シンジは一瞬、胸が締め付けられるような、悲しい顔をした。

「‥‥‥‥」

シンジは、花びらから手を離すと、レイの側に立って、もう一度、アカバナーの群生を見やった。

「‥‥僕は、とても綺麗だと思う。ひとつひとつが、とっても。

セカンドインパクトが過ぎて‥‥町が海の底に沈んで‥‥それでも、この花は、ここに咲いてる。

ここまで育てるのには、どのくらいかかったのかな。 分からないけど‥‥。

‥‥一所懸命、咲いてる。 その存在が無価値だなんて、僕は思わない」

シンジの瞳は真っ直ぐで‥‥レイの視線をとらえて、離さなかった。

「......ごめんなさい」

「‥‥謝る必要なんて、ないよ。

ただ、きっと、意味はあるんだよ‥‥この花が咲くことには」

自分の言葉を信じたい‥‥そんな想いが、その横顔には込められていた。

「ねえ、綾波。‥‥一度散った花は‥‥たとえ、もう一度、同じ花を咲かせたとしても、それは同じものではありえないんだよ」

「......!」

レイは、目を見開いた。

思わず、シンジの顔をじっと凝視する。

だが、シンジは、いつかそうしていたように、静かに微笑んでいるだけだった。

「だから、咲いている今が‥‥大切なんだと、思う」

「.........」

「この花は、今日、綾波に見てもらうために、生まれてきたのかもしれない。‥‥もしかしたらね」

「......わたしの......ため......?」

「‥‥‥‥」

目を瞠り、初めて、花に目を奪われている少女を見つめながら、シンジは、ある少年のことを考えていた。

同じことを、自分に言ってくれた、あの少年のことを。

「きれい......」

月光のもとで、レイは呟いた。

それは、彼女が生まれて初めて抱く感情だった。

すっ‥‥。

「え‥‥」

「.........」

気が付くと、レイが自分の手を握っていた。

ひんやりとした感触が、右手を包んでいる。

わずかに、どきりとして、シンジは、レイの紅い瞳を覗き込んだ。

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

静かな水面が揺れているのを見て取って、シンジは微笑んだ。

「行こうか」

「.........」

レイは、こくりと頷いて、歩き出した。

今は、温もりがほしかった。

そして、側にはシンジがいた。

「‥‥?」

「.........」

ミサトがいれば、ミサトの手をとったかもしれない。 あるいは、アスカの――――。

ただ、それだけのことだった。

でも.........。

なぜ、こんなにも、心が和らぐのだろう。

なぜ、こんなにも、温かいのだろう。

レイには、分からなかった。

ただ、月の投げかける光が、こんなにも優しく感じられたのは、これが初めてだった。

(つづく)

■次回予告

修学旅行中のチルドレンたちのいない、第三新東京市。

チルドレンたちのいない、葛城邸。

残されたミサトは、日常を過ごす。

ネルフ。

リツコ。

同僚たち。

だが、ミサトは、その日常の中に、違和感を感じるようになっていた。

ネルフの持つ特異性。

それは、シンジというフィルターを通した時に、浮き彫りになる‥‥。

次回、新世紀エヴァンゲリオンH Episode-20「無知なるは罪」

注)

アスカが日本の伝統文化(?)を間違って教えられ、シンジがそれにあきれる‥‥という伝説的パターンは、三笠どらさんの4コマSS「まけ」シリーズの登録商標です(うそ)(笑)。パターン使用を快諾してくださったどらさんに、心よりお礼申し上げます。

Lead to NEXT Episode...

Back to Before Episode...

ご意見・ご感想はこちらまで

(updete 2001/12/01)